Mais lidas

compartilhe

SIGA NO

Por Leandro Novais

Na semana passada, o Governo editou e sancionou o Decreto n. 12.712/2025 que, alterando o Decreto n. 10.854/2021, estabelece novos e mais rígidos parâmetros aplicáveis às modalidades de auxílio-alimentação e auxílio-refeição, tudo nos termos da Lei n. 14.442/2022, que dispõe sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador.

O PAT, como é conhecido, é um programa de alimentação, instituído ainda em 1976 (Lei n. 6.321), que visa promover uma alimentação mais saudável do trabalhador, com apoio nutricional. Para tanto, concede às empresas beneficiárias isenção de encargos sociais sobre o valor do benefício, além de dedução das despesas do PAT no imposto de renda para os empregadores optantes da tributação pelo lucro real.

Na ponta intermediária, existem as empresas que facilitam a aquisição das refeições e gêneros alimentícios. São as instituidoras dos arranjos de pagamento, na linha da Lei n. 12.865/2013, emitindo moeda eletrônica, como são conhecidos os vale-refeição e os vale-alimentação.

Por último, completando a cadeia, existem as empresas fornecedoras de alimentação coletiva, que são cadastradas e responsáveis por vender alimentos e refeições.

No PAT circulam valores anuais de R$ 150 bilhões. São mais de 21 milhões de trabalhadores atendidos, dos quais 86% recebem até 5 salários-mínimos. E cerca de 300 mil empresas beneficiárias do Programa.

O curioso é que o desenho institucional do PAT cuida de todos os participantes do arranjo e o próprio trabalhador, que é a razão da existência da política pública, é – aparentemente – esquecido. Vou explicar.

A estrutura do arranjo, na ponta intermediária, induz um comportamento de efeito de rede, nos seus múltiplos lados, tanto na emissão do cartão (Vale), com a contratação das empresas empregadoras beneficiárias, como no credenciamento das empresas de refeição e/ou alimentação. Daí que estudos revelam a alta concentração do segmento intermediário do programa, com quatro empresas dominando cerca de 80% dos arranjos, com HHI superior a 2000 pontos. Este nível de dominância resulta em taxas elevadas cobradas das empresas de alimentação (superior a 6%), prazos longos de repasse do recurso (30 dias), falta de interoperabilidade entre os arranjos e arranjos fechados, além de outras eventuais irregularidades, como descontos seletivos (para as maiores empregadoras) e rebates de contratação.

Estima-se que dos R$ 150 bilhões que circulam pelo PAT anualmente, cerca de 15 bilhões são simplesmente abocanhados pelos arranjos. Equivale a dizer também que, se a empresa de alimentação/refeição tem um custo maior para a venda de alimentos, razão da intermediação, este custo é repassado aos alimentos e/ou refeição. Para manutenção do arranjo quem paga a conta é o trabalhador. Pergunta: vale a pena?

A grande justificativa é a garantia de que o auxílio seja efetivamente utilizado para a compra de alimentos pelo trabalhador. O arranjo seria a sua proteção. Mas isto não é verdade, por três razões. Primeiro: o arranjo não é o padrão-ouro contra o uso alternativo de recursos ou fraudes, como demonstram inúmeras notícias. Segundo: é possível desenvolver um programa de auxílio direto, pensando igualmente em sistemas de segurança para o uso do recurso, com a grande vantagem de eliminar a intermediação. Terceiro: a ação paternalista e protetora do Estado acaba resultando também em ineficiência e custo ao trabalhador, a quem a política pública visa beneficiar.

Há aqui um trade-off: a instituição de um arranjo de pagamento como “proteção” do uso adequado do auxílio. Visivelmente o trade-off não compensa. Ou seja, para muitas estruturas de mercado, os arranjos de pagamento são bem-vindos, tornando mais eficiente a estrutura de pagamento, alocando de forma adequada os recursos. Para outros, como é o caso da política pública de auxílio alimentação, simplesmente o arranjo é disfuncional e prejudica a política.

Como salientando no início do artigo, o problema está sendo visto tanto como uma falha de mercado, como uma falha de governo (regulatória). No caso específico da falha de mercado, vale mencionar a recente decisão do Cade, no Procedimento Preparatório 08700.002228/2024-34, por intermédio da Nota Técnica 11/2025/CGAA1/SGA1/SG/CADE (julho, 2025) que, em denúncia perante a autarquia, instaurou Inquérito Administrativo para apurar eventuais infrações concorrenciais em face das três principais empresas do setor de arranjo. Todas aquelas condutas resultantes da dominância de mercado acima descritas e que são recorrentes.

Quanto à falha de governo, deu-se a comentada edição do Decreto n. 12.712/2025. A atuação do Ministério do Trabalho e Emprego é louvável, mas insuficiente ou drenando energia para tornar o trade-off acima funcional, o que revela não ser a melhor solução.

O Decreto, em linhas gerais, tenta atacar quatro problemas regulatórios e concorrenciais já realçados: (i) o price-cap do MDR cobrado dos estabelecimentos de alimentação e refeição, com o limite de 3,6%; (ii) o prazo menor de repasse dos recursos aos estabelecimentos, agora para 15 dias. Estes dois problemas com prazos de transição de 90 dias; (iii) a abertura dos arranjos, para que haja a possibilidade de emissores e credenciadores diversos, no prazo de transição de 180 dias; e (iv) e a possibilidade de interoperabilidade, com um prazo de adaptação de 360 dias.

A linha, do ponto de vista exclusivamente regulatório e concorrencial, faz muito sentido. Mas volto a essência do artigo: não parece – nem de longe – ser funcional necessitar do arranjo para supostamente resolver um problema de implementação da política pública. A imprensa dá conta, em inúmeras publicações na última semana, das divergências entre Governo e as associações de tíquetes, entre os próprios estabelecimentos, como supermercados e bares. E muitos já garantindo a judicialização da matéria, aludindo a uma suposta intervenção despropositada do Governo. Eu chegaria a pensar aqui: reserva de mercado!?

O problema, então, visto pelo Direito Econômico, não é concorrencial, mas sim adotar outra solução regulatória (liberal e eficiente), aí sim interventiva, acabando com a intermediação da política pública.

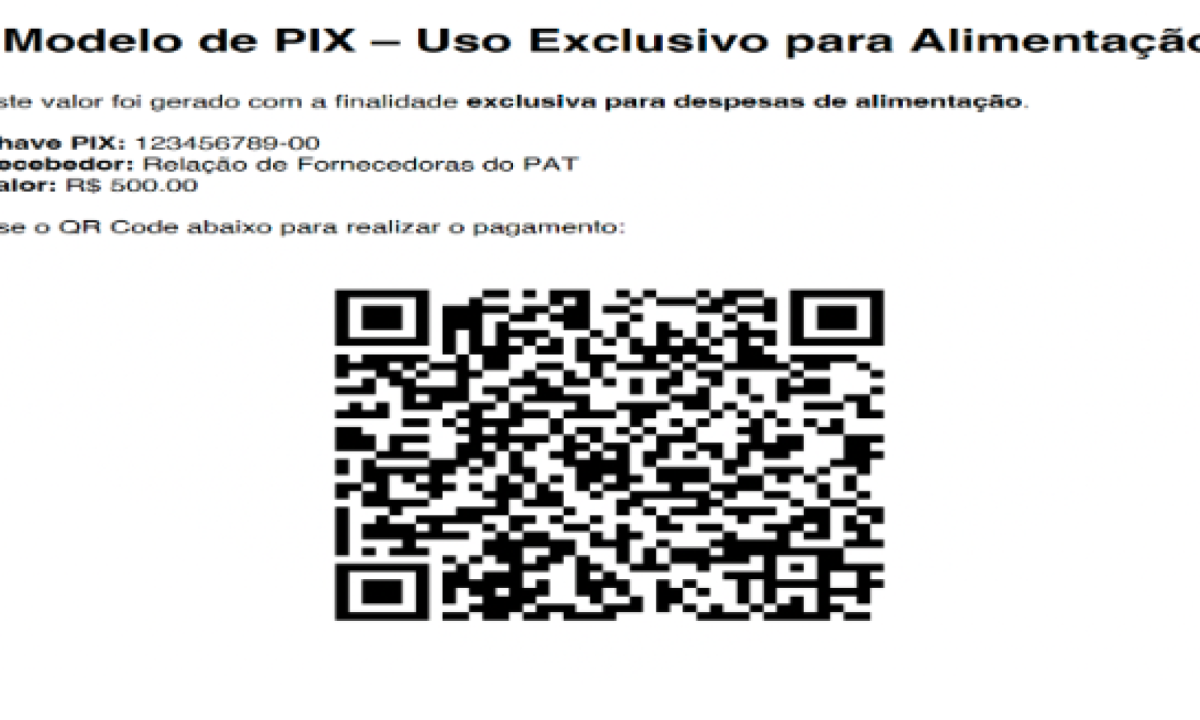

O Governo sustenta não ser possível fazer um pagamento direto na conta do trabalhador. Não é verdade. É possível sim pensar em um pagamento direto, uma espécie de PIX-Alimentação ou PIX-Picanha. A ideia cogitada é, talvez, uma chave DICT (do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais) específica para esta modalidade de PIX, a ser creditada na conta do trabalhador. Uma espécie de PIX carimbado. Daí este valor do PIX só poderia ser utilizado, por exemplo, em CNAE`s (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) de empresas de alimentos ou da relação de empresas fornecedoras do PAT, já constante do Ministério do Trabalho e Emprego. Veja o exemplo abaixo.

Se o trabalhador for utilizar o recurso em outra atividade, uma BET – por exemplo, ou uma loja exclusiva de bebidas, a modalidade de pagamento PIX-Alimentação não seria aceita, uma vez que no banco de dados do MTE o cadastro desta empresa para o Programa do PAT não existiria.

Talvez não seja – ainda – um modelo completamente antifraude, mas seguramente é um modelo superior ao atual. Não há razão jurídico-econômica e nem filosófica para o arranjo de intermediação na política do PAT. Se o Governo realmente deseja proteger o trabalhador, deveria seriamente pensar em uma proposta nessa linha.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.