Vencedor do Jabuti Acadêmico traz novo olhar para Lima Barreto

Professor baiano Jorge Augusto ganhou o prêmio pelo livro "Modernismo negro", com uma leitura renovada para a obra do autor de "Clara dos Anjos"

compartilhe

Siga no

Edma de Góis

Especial para o EM

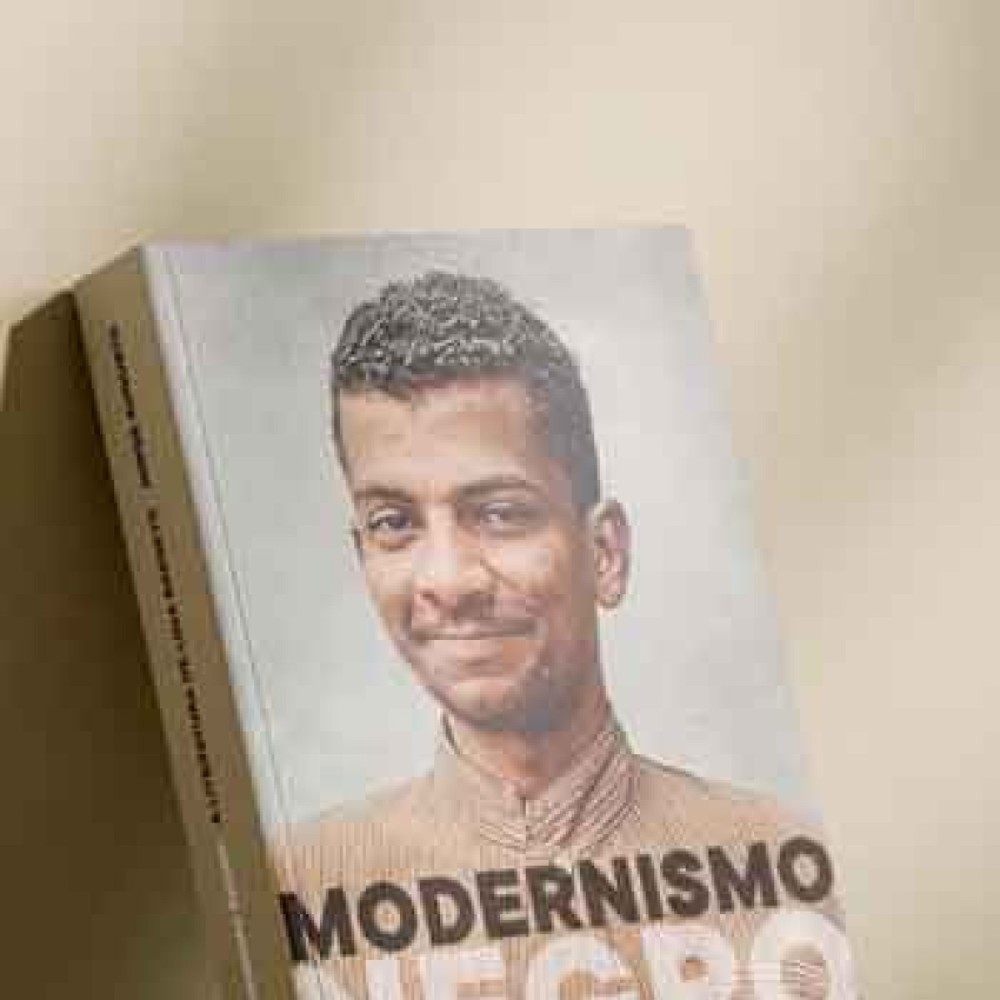

Na capa de “Modernismo negro: a literatura de Lima Barreto”, a mais conhecida imagem do autor de “Triste fim de Policarpo Quaresma” ganha um leve sorriso e esse sorriso se alarga conforme abrimos o volume até o verso da contracapa. O jogo proposto entre a imagem original e sua adaptação coloca Lima Barreto e leitor diante de uma revelação, a de uma nova recepção da obra do escritor, finalmente focalizando com densidade os aspectos raciais que conformam seus textos.

Vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico deste ano na categoria Letras, Linguística e Estudos Literários, o livro do poeta, professor e pesquisador da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), Jorge Augusto, apresenta uma outra perspectiva sobre a obra de Lima Barreto, oposta à crítica devotada ao cânone modernista, normalmente identificado com a Semana de Arte Moderna de 1922, e seus desdobramentos.

Leia Mais

As revisões prometidas nas comemorações do centenário da Semana, ainda que tenham questionado a centralidade do Modernismo no eixo Rio/São Paulo, detiveram-se a manter o edifício modernista intacto, com parcas exceções. Assim, ao tensionar uma das noções mais caras aos paulistanos e por grande parte da crítica literária tradicional, a de modernidade, o trabalho de Jorge Augusto escava um terreno pouco mexido.

O pesquisador reitera até os encaminhamentos finais de “Modernismo negro” sua defesa de que “a obra de Lima Barreto prioriza respectivamente o combate a antinegritude e a reontologização do negro brasileiro”. O livro é resultado de sua tese de doutorado desenvolvida entre 2015 e 2020, ou seja, atravessando o centenário do modernismo, o bicentenário da Independência e próximo aos cem anos de morte do autor. Jorge Augusto parte da premissa de que não há modernismo no Brasil se não o modernismo negro.

Mais taxativo do que isso, ele lembra que não existe literatura brasileira sem a autoria negra. O livro corre atrás de provar o porquê dessas duas afirmações, recorrendo aos principais estudos sobre a obra do autor e também às teorias e críticas mais recentes que permitem estudos como o dele.

É o caso dos trabalhos da professora e ensaísta Leda Maria Martins, referência nos estudos sobre oralidade no campo literário e que assina o prefácio, e do professor e pesquisador Henrique Freitas, propositor do conceito de “literatura-terreiro”, e autor do posfácio, entre outros intelectuais negros, cujos trabalhos inovadores têm permitido uma nova safra de estudos sobre manifestações da cultura negra, mais especificamente na literatura.

As escolhas teóricas, bem como as movências no campo da crítica, também podem ser observadas no modo como seu autor organiza a obra, dividida nas três partes: língua, território e memória. A partir dessa trinca, o trabalho não apenas apresenta uma leitura mais oxigenada sobre Lima Barreto, por muito tempo alocado no vago rótulo de Pré-Modernismo, como também põe em revisão as leituras que focalizam apenas os aspectos sociais da obra do autor. Assim, inova a não fazer coro para a inclusão de Lima Barreto entre os modernistas canônicos ou simplesmente ampará-lo da acanhada classificação de pré-modernista.

Em vez de fazê-lo “caber” no chamado modernismo, propõe o movimento do campo da literatura, para que este abarque, antes tarde do que nunca, as diferenças que tornaram os saberes negros e indígenas inaptos na compreensão de parte da crítica, influenciando os leitores. Compreender os usos da raça, seja pela mestiçagem, pela política de branqueamento, é fator determinante para a modernidade no país, não à toa alvo de controle no Estado. E porque a história da literatura brasileira é também resultado do que acompanhamos no terreno social, outros momentos de nossa literatura e sua crítica, suas opções e seus apagamentos, também são questionados no livro.

As questões políticas inerentes ao texto de Lima Barreto se dão no nível linguístico, pelo uso da oralidade e pelas perspectivas sociais dos personagens, e pela expressão de uma convivência em um território não apenas narrado pelo autor, mas antes disso habitado por ele. Assim, não é exagero afirmar que Lima Barreto escreve de dentro da cena, por isso sua obra compreendeu e antecipou um país que busca se reconhecer nas últimas décadas. “Modernismo negro”, portanto, celebra um novo capítulo dos estudos sobre o autor e também é prova inconteste de um certo Brasil que Lima Barreto desejou e ajudou a construir. Leia, a seguir, a entrevista do ganhador do Jabuti Acadêmico ao Pensar do Estado de Minas.

Seu livro propõe uma outra mirada sobre a obra de Lima Barreto. Qual o cenário crítico sobre o autor encontrado durante sua pesquisa?

Além da imensa bibliografia que há sobre o autor, tínhamos uma série de obras sendo produzidas e publicadas, tanto sobre o modernismo quanto sobre o autor. As que mais circulavam na época do estudo, como as de Beatriz Resende, Lilia Schwarcz, Regina Dias e Luciana Hidalgo, entre outras, apontavam aspectos menos debatidos da obra de Lima Barreto. Em geral, esses trabalhos sinalizaram a insuficiência da alcunha de pré-modernista para classificar sua obra, certo aspecto antiliterário em sua escrita e, em alguns casos, a busca por entender sua obra por meio de um paralelismo com sua vida. As recepções mais recentes mostravam uma transformação na leitura crítica sobre o autor, antes abordado a partir do biografismo, documentarismo e da denúncia social. As exceções eram os trabalhos de Carmem Lúcia N. de Figueiredo, Carlos Fantinati e Osman Lins. Mesmo concordando com diversos termos propostos por essa crítica mais recente, as conclusões e as resoluções implícitas de realocamento historiográfico de Lima não me convenciam plenamente. Nessa época conheci a crítica de Luis Silva (Cuti). O modo mais teórico e crítico com que Cuti tratava a obra de Lima me interessava mais que qualquer outro, porque em suas análises o biografismo não era uma chave explicativa do texto literário. Havia na sua crítica uma leitura mais atenta à importância central do racismo na obra de Lima Barreto.

A oralidade é um dos investimentos mais importantes do escritor, mas ele não é apenas estético. O que mais esse recurso propõe?

As aparições do discurso direto livre já não eram, no tempo de Lima Barreto, um recurso qualquer. Quebravam totalmente as normas mais aceitas de produção literária no início do século 20, e já marcavam uma rasura em relação à tradição que se formava. Além disso, há algo a mais, sobretudo quando quem enuncia são as pretas e pretos-velhos. O enunciado põe em circulação, no campo literário e social, um saber que não é hegemonicamente lido como tal, e uma memória que está completamente fora da história oficial da nação. Outro aspecto importante é que, quando o autor traz a oralidade para a obra literária, convoca o campo crítico a elastecer o seu arsenal analítico, a dizer de outro jeito a língua e a (expressão) literária, e imaginar o mundo que é dito através delas.

Lima Barreto tratou de vários temas da modernidade a partir de outras chaves interpretativas. É possível lermos o autor como um teórico da literatura ou da cultura?

Eu não tenho dúvidas que sim e acho que boa parte da crítica negra e da crítica tradicional já o entende dessa forma. O próprio Lima Barreto assumiu isso diversas vezes ao longo de sua produção textual. Dois exemplos consistentes são os textos “O destino da Literatura” e “Amplius”, nos quais teoriza sobre a função da literatura. Não podemos esquecer que ele fundou uma revista, publicou quatro números, abrindo um espaço de debate e circulação de ideias sobre a literatura e a sociedade. Na última parte do livro, penso seu legado crítico e teórico em três dimensões; uma ética, uma destinada a entender suas contribuições para pensar a intelectualidade negra, e outra a pensar a literatura, e sobretudo a literatura negra. Lembro que, para a produção negra na afrodiáspora, a barreira entre obra de arte e pensamento teórico não funciona como tem funcionado paraa crítica tradicional. Os primeiros escritos de Frantz Fanon foram duas peças de teatro nas quais teoriza sobre questões importantes que atravessarão seus livros. De modo similar, o aspecto teórico e crítico do que Lima Barreto produziu não está em um ou outro texto teórico apenas, mas em toda sua obra.

Sua análise faz pensar que parece ter sido necessário uma guinada do debate racial para que uma nova crítica se debruçasse sobre a obra de Lima Barreto e também que ele não só propõe um outro modernismo, como flerta com o contemporâneo.

Concordo com as duas questões. Era impossível existir um livro como “Modernismo negro”, sem que existisse um ecossistema de trocas. E essas condições se efetivaram, sem dúvidas, após a lei de cotas e a lei 10.639/2003, que instrumentalizaram a criação de grupos de pesquisa dedicados a temática negra na literatura brasileira. Nesse sentido, os trabalhos de Muniz Sodré de modo geral e de Leda Maria Martins no campo literário são fundamento. Sobre o contemporâneo, Lima Barreto opera um devir negro na literatura brasileira e funda com ele o que chamamos de literatura periférica. Não digo isso querendo ressaltar o seu aspecto inovador, mas o fato de que o que convencionamos como literatura periférica após Ferréz e Sérgio Vaz, não deve ser compreendida a partir de uma movimentação que surge no início deste século em oposição ao cânone nacional. Ao contrário, quando ligo Lima Barreto à periferia, inscrevo sua literatura em uma outra tradição, que tem a ver com o referencial teórico negro, que circula em um território específico e por meio de formas linguísticas particulares. Lima Barreto é também muito contemporâneo, porque antecipou a necessidade de diálogo entre a literatura brasileira e as formas de saberes das populações negras e indígenas no Brasil.

O apagamento da experiência é algo que acompanha toda a trajetória afro-diaspórica, não apenas nos espaços artísticos. Gostaria que você comentasse esse apagamento e o florescimento da experiência na literatura de autoria negra.

É preciso ter muita cautela com a questão da experiência, porque parece que a prerrogativa da exposição da experiência como mote criativo é mais corrente na literatura negra. Não sei se isso é verdade. Se pensarmos na ganhadora do Nobel, Annie Ernaux ou na autora brasileira Natalia Timerman, vemos que a experiência da autoria é decisiva em diversos aspectos para a escrita de suas obras ficcionais. Portanto, não é exatamente a questão da experiência em si, mas com um tipo de experiência que é concebida como universal e válida para ser narrada, compartilhada e sentida pelo leitor. Trata-se a rigor e em último caso de dizer que a literatura se interessa pela experiência humana e, no projeto moderno, a pessoa negra não é concebida como plenamente humana, então todo campo científico de base eurocêntrica se forjou com a prerrogativa de que essa experiencia negra é inválida como experiencia humana. A medida que isso tem mudado minimamente, a experiencia negra começa a interessar a um número cada vez maior de pessoas. Mas a narração da experiência sempre esteve nas obras negras, como está nas não-negras. O que não tínhamos era uma crítica disposta a escutá-las.

EDMA DE GÓIS é jornalista e doutora em Literatura pela Universidade de Brasília (UnB)

Trecho

“Quando os modernistas recorrem a tradição estão, quase sempre, se referindo a uma memória, história ou passado, a partir dos quais possam produzir uma identidade nacional. Em Lima Barreto, ocorre o oposto, essa tradição, inscrita em um movimento da diáspora negra, não pode ser compreendida senão enquanto movimento cotidiano e vivo que permite no dia a dia da sociedade pós-colonial uma invenção ininterrupta do sujeito negro. A tradição não seria, então, uma anterioridade, mas um continuum entre tempos, no qual as identidades dos agrupamentos negros se elaboram no fluxo diário dos contatos, das trocas, produzindo o processo de reontologização do ser negro pós-escravização.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Modernismo negro”

• De Jorge Augusto

• Segundo Selo

• 485 páginas

• R$ 98,90

“É importante demais, sobretudo, para um livro editado na Bahia, e que trata de inscrever uma tradição estética negra, no corpus da literatura nacional, em diálogo intenso e rasurante com o centro canônico das letras nacionais que é o modernismo de 22. E isso é feito por meio de conversas e trocas com o trabalho de intelectuais negras e negros fundamentais para pensar

o Brasil.”

Jorge Augusto, Professor e pesquisador da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico